自序

生命中有些事情注定要发生。

中学时代,在语文课本上读到《别了,司徒雷登》时,不知道注定要发生什么;十年前,我写《教育家司徒雷登》的时候,依然不知道注定要发生什么。截至我开始做燕京大学的口述史,我一下子豁然开朗。

因为《别了,司徒雷登》,中国人几乎没有人不知道这个美国人的名字,我也是如此。在毛泽东笔下,司徒雷登是这样的:司徒雷登是一个在中国出生的美国人,在中国有相当广泛的社会联系,在中国办过多年的教会学校,在抗日时期坐过日本人的监狱,平素装着爱美国也爱中国,颇能迷惑一部分中国人,因此被马歇尔看中,做了驻华大使,成为马歇尔系统中的风云人物之一。

和多数人一样,我记忆最深刻的同样是文章的结尾:司徒雷登走了,白皮书来了,很好,很好。这两件事都是值得庆祝的。

后来因为对中国近代教育史的兴趣,开始留意司徒雷登的资料,看过一些资料之后,开始感觉到,“司徒雷登走了”,对于中国来说,也许并非是件值得庆贺的事,至少,对于教育来说是如此。这也是当年我写《教育家司徒雷登》那篇小文章的初衷。

写完那篇小文的两年后,我收到燕京大学校友会寄来的资料汇编《燕京大学校长司徒雷登》,开始对已经消逝在历史长河中的燕京大学产生兴趣。

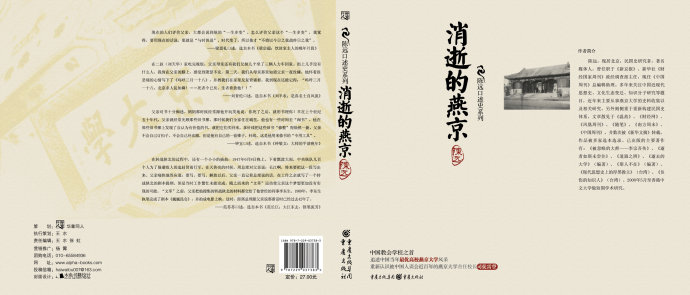

创建于上世纪初的燕京大学存在时间虽然只有短短33年(1919-1952),但是却创造了中国教育史上的两个奇迹。奇迹之一是在不到十年的时间内,从一个一无所有的“烂摊子”一跃成为中国乃至国际知名的一流综合性大学;奇迹之二是不长的时间内,为中国各个领域培育了不少顶尖人物:在两院院士当中,燕大学生多达52人;1979年邓小平访美,21人的代表团中包含了7名燕京人。

有一次,和北大某部门的领导谈起燕京,他说燕京人总有一种优越感。让世人感觉优越感的北大人为什么觉得燕京人有优越感?除了历史上燕京和北大的瓜葛,看看燕京的历史和成就,就很容易得出答案。其实在后来我与诸多燕京老人的接触中,还真没有觉得他们身上有优越感,有时,人们的感觉是出自一种内心觉得不如人的敏感,就像世人常觉的北大人有优越感一样。

1952年,院系调整,燕京大学不复存在。

我决定开始走访燕京还健在的老人们,挖掘这一段被尘封的往事。不仅仅是为了怀念,更重要的是,燕京大学的存在时期,正是中国发生天翻地覆的大变化的时期,燕京人对于学生时代以及相关背景的回忆,可以为中国现当代政治、文化以及学术演进提供更多的佐证。

但历史的惯性是巨大的,记得我采访黄宗江老人的时候,老人的第一句话就是:你小子胆子够大的?敢写司徒雷登,这可是毛主席否定过的。尽管是玩笑话,但是也体现出当时人们对于这个课题存在的疑虑。

后来这些走访的文章能在《新京报》上得以刊出,得力于当时领导的文化眼光和气魄。

但是社会真的是在进步,政治也正逐渐给真相和人性让出更多的空间。2004年我开始搜集燕京大学的资料并且着手做燕京人物口述史的时候,这所曾经鼎盛一时的大学还少被人提及,即便是学术性研究也是凤毛麟角,但如今,燕京大学不仅越来越多的出现报刊杂志上,连央视也都已经开始播出关于这所大学的缔造者司徒雷登的记录片了。

只是,那些给我讲过故事的老人们,张芝联,不在了;张大中,不在了;黄宗江,也不在了……在此书出版之前,想起这些老人,想起他们叫我“小燕京”,心中无限感慨。

还有多少故事,被如此湮没?

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号